中国CRO或成医药外包浪潮最大嬴家

2017-10-12来源:中国外包网

这两年,有一个行业深藏功与名,里面只有两种公司,一种是已经上市的,另一种是在上市路上的。那就是CRO/>

这两年,有一个行业深藏功与名,里面只有两种公司,一种是已经上市的,另一种是在上市路上的。

那就是CRO行业。

2015年4月,博济医药(300404)上市,同年12月亚太药业(002370)收购上海新高峰;

2016年8月,华威医药被百花村(600721)收购上市,同年12月中美冠科在台湾上市;

今年更是好戏连台:

3月,普锐斯新三板上市;

6月,康龙化成ipo申报,量子高科(300149)拟23.8亿收购睿智化学;

7月,药明康德、美迪西先后申报ipo;

8月,昭衍新药(603127)上市;

9月,量子高科因监管问题,把重组方案修改为2.3亿受让睿智化学10%股权。

掰掰手指头,国内能排得上号的CRO企业都在这个名单里面了。

其中,备受瞩目的CRO巨头药明康德更加会玩,2015年从纽交所退市后,把业务一拆三。

化学CMO公司合全药业,2015年新三板上市,成为新三板最贵的医药公司,最新市值187亿。

生物CMO公司药明生物,今年6月港交所上市,上市之后继续大涨超过50%,最新市值453亿。

2015年药明康德私有化退市的时候,市值才33亿美元,换算回来也就200亿元左右,按现在这套路估值都要上千亿了。

疯狂的IPO,疯狂的CRO!

在中国,上市是多少公司梦寐以求的事情,一旦上市身家将以亿起步,但在国内要想上市你必须要做到,赚钱!

CRO行业这几乎全员上市的节奏,简直让人有一夜暴富的即视感,CRO为什么突然就这么红?

CRO,全称“合同研究组织”,就是说通过合同订单,为大型制药公司提供新药临床研究的相关服务。

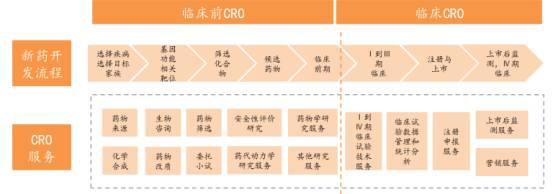

这些服务包括:药物发现、临床前研究、1-3期临床、代理注册甚至药品上市销售策划等。

也就是说,他们本质上是制药公司的研发外包商,名字虽然挂的是“外包”,听起来略寒酸,但实际上却是人才技术密集型的产业。

因为他们解决的,是研发的效率问题,这绝不是一般民工能够干的活。

在发达国家,大型制药公司的研发成本越来越高,但效率却越来越低,研发失败的风险也越来越大,以致于相当多的公司被逼上梁山的感觉,不搞研发是等死,搞研发是找死,痛不欲生。

怎么办?

研发专业分工和分散风险的策略就被提出来了。

假设,一个重要的新药,上市时间延迟一天,有可能带来超过100万的损失,如果通过研发流程分解,将部分重复性的、不擅长的工种外包出去,加快研发进度,是不是很划算呢?

大家都是这么想的。

就跟很多公司将广告、人力资源、财务、法律外包出去一样,一旦大家想通了,就会发现专业化分工的效率确实能够省下很多钱,于是行业的成长性机会就出现了。

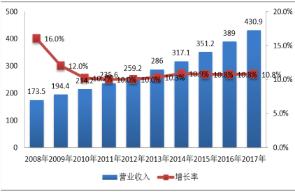

2008年,全球CRO市场规模为173.5亿美元,预计到2017年,这个数字将增长到430.9亿美元。

(数据来源:Frost&Sullivan)

【全球CRO市场规模及增速】

毕竟大型药企都在欧美,所以早期的CRO行业也只有欧美才有,渐渐的就形成了一批10亿美元营收级别的巨头。

他们包括:Quintiles(昆泰)、Covance(科文斯)、CharlesRiver(查理士河)、PAREXEL(百瑞精鼎)、ICON(爱康)、PPD等。

但是,作为全球产业分工的充分受益者,这个行业又怎么能少得了中国人呢?

中国人别的没有,如今最大的红利正是数量庞大的工程师队伍啊,每年毕业的大学生数量比欧美加起来都多,相对薪资又便宜一半以上,简直是碾压式的优势啊。

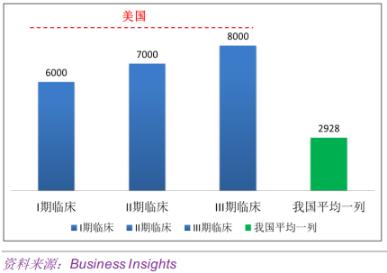

【国外临床试验成本比较(美元)】

十几年前,印度人凭借懂英语的优势,在软件和呼叫中心外包上跑了出来,但今天,在医药研发外包上,中国就没有再给印度机会了。

2008-2014年,我国CRO行业规模从52亿元增长到259亿,年复合增长率超过30%,完虐全球市场增速,CRO企业从2009年300家跃增到2016年1000多家。

其中的几家大公司,药明康德和尚华医药(睿智化学)营收近90%来自欧美、日本等国外客户,泰格医药(300347)境外收入占比也已经从2014年41%提升到2016年56%。

或许又被人民日报言中了,在医药研发外包的全球化浪潮中,“中国或成最大赢家”!

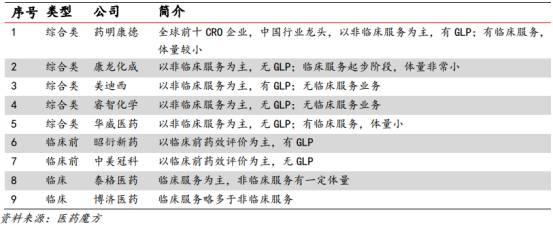

CRO公司虽然有很多,但是由于流程链条长,几乎每家公司都是专注于其中的一部分领域,因此各家公司的核心业务其实有着很大的差异。

【CRO企业分类及简介】

【CRO环节分类】

在这漫长的产业链里,专注于临床实验服务的,有两家公司:泰格医药和博济医药。

按道理来说,做临床实验的,是不是门槛相对较高,利润率更高呢?

但人生总是充满意外。

我们看财报,2016年——

泰格医药,营收11.75亿,扣非净利润9750.3万,同比大跌32.92%;

博济医药,营收7215.15万,扣非净利润-487万,同比暴跌-120.49%。

业绩双双扑街。

股价更是不忍直视,泰格医药从2015年最高点61.8开始掉,现在还在山脚二十多块徘徊;博济医药就更悲壮了,上市最高价100.34,如今同样二十出头,两折价挥泪大甩卖!

这究竟是发生了什么事情?

不是说好了行业红利期,业绩大爆发么?

原来,问题出来2015年7月22 日,CFDA发布的一份《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》。

这份公告就跟骂险资是害人精,要追杀金融大鳄是一个性质,CRO行业一夜之间就从盛夏的火热进入到了寒冬之中。

据统计,由于监管部门严厉打击药物临床试验数据不真实、临床试验不规范的相关申请人,当年涉及临床核查的药品共1622个,主动撤回1165个,不批准或者被退审的40个,未通过率超过74%。

几乎所有的药企都挨了枪,CRO作为上游临床试验的设计者和检查者,更是重灾区。

这些被打回头的药品大多需要返工,项目工作量增加,收入确认被推迟;

而且临床规范化后实验成本大幅提升,但临床订单周期一般是3年,签了的订单只能硬着头皮往下干……

日子难熬啊,但没办法,硬着头皮也要撑下去。

反映到业绩上,2016年,泰格的临床技术服务类毛利率从2015年的40.75%下降到2016年的25.18%;博济的临床研究服务类毛利率从2015年的44.53%下降到28.95%。

毛利率全线往下掉。

但更重要的是,对于行业来说,有危就有机,危机的突然出现或许正是行业整合的大好机会。

事后盘点一下,那批被查项目中,泰格共有3 个项目不予批准,15 个项目被撤回;博济有5个项目不予批准,28个项目被撤回。

你发现了没有?

相对规模较大的泰格,被否的项目反而比规模较小的博济要更少。

这里面的原因,主要是行业龙头相对更规范、更严格的实验流程,因此受到的创伤也就更小,那么在日后的行业竞争中很可能获得更优的议价权。

如今离2015年已经过去两年了,股价虽然还低迷着,但春暖花开已经为时不远。

当初的老合同在今明两年都将陆陆续续到期,CFDA对临床要求提高后,像泰格医药已经对每年签署的新订单提高了10%-20%的报价。

2016年,泰格新增合同金额19亿元,同比增加48.47%;今年上半年,泰格的临床试验技术服务类毛利率已经回到38.57%,综合毛利也从去年的38.85%回到43.13%,净利润1.2亿,同比大增53.07%。

博济略显不幸,2015年整个公司都在应付自查和核查,无力承接新业务。

2016年,博济业绩一落千丈,今年上半年临床研究服务毛利进一步下滑到23.07%,但时间点进入2017年上半年,好消息终于还是传来了。

上半年博济营收5453.47万,同比增长134.81%;净利45.93万,成功扭亏为盈。新增合同金额约2.25亿,全年有望承接约5亿的新增合同,毛利率到明年将重回40%水平。

有意思的是,上帝往往是公平的,他在关上一扇门的同时,往往又会悄悄的为你打开了另外一扇窗子。

2015 年,CFDA还发布了另外一份文件——《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见(征求意见稿)》,仿制药一致性评价的大幕拉开。

这份文件规定,首批需一致性评价的国家基药目录289个品种,涉及批文数约2万个,必须在2018 年底前完成。

仿制药一致性评价企业,需要比照原研药,完成药学等效性(PE)、生物等效性(BE)、治疗等效性(TE)试验。

这是一个多么庞大的工作量啊!

有需求,自然就有商机,于是在2018年底之前,一波关于临床一期(BE)实验的外包服务需求就出现了大爆发。

一个BE实验大概300万,这加起来就将是个超过150亿的市场。

乖乖不得了,偏偏这个市场又刚好是泰格和博济的主要覆盖范围,那不是掉到碗里来了吗?

泰格目前与20家临床试验基地拥有合作关系,以每个基地一年做5个BE数量测算,全年对应就可以贡献大概3亿收入,净利贡献超过1.2亿,去年泰格全年利润才1.41亿啊。

博济医药目前一年能做50-70个BE项目,全年对应可贡献1.5-2.1亿收入。

2017年5月16日,CFDA在暂停30个月临床试验机构认定后,一次批准了149家医院临床试验资格,创历史新高。

很明显,这是一致性评价政策出来之后,当局为了缓解临床实验资源紧张之举。

自从临床实验要求趋严和仿制药一致性评价政策出来之后,有经验的临床研究人员变得十分抢手,大家为了抢人简直打破了头。

2016年,泰格共有正式员工2422名,同比增长31.27%,其中技术人员2050人,同比增长29.83%。

要知道,2016年泰格的业绩还在疗伤期呢,和这人员扩张速度一对比,明显是假摔嘛。

相比而言,博济的人员扩张速度就要慢多了,而且临床监察人员从241人缩减到230人,可见在自查核查中,博济的确是被搞得焦头烂额。

但,博济的临床前研究人员,增速同样达到了33%,一样的需求旺盛。

可见这个行业的格局转移,确实是不一样了。

看看薪资,2016年泰格人员构成中,博士硕士占比29.1%,本科及以上学历占比87.86%,按2016年财报应付工资推算,泰格人均年薪大概17.5万。

相比起来,博济就比较寒碜了,人均年薪只有8.4万左右。

生生少了一半,你又怎能留住优秀的人才呢?

【2016年泰格医药、博济医药人员构成】

【泰格医药、博济医药人均产出和利润情况】

不管怎么说,这仍然是一个前景光明的行业,黑天鹅过后,春风拂面,新机会正在一个接着一个的萌芽。

- 三部门关于开展第二批制造业人才支持计划申报推荐工作的通知2025-07-21

- 60余款智能机器人将亮相2025世界人工智能大会2025-06-27

- 两部门关于做好2025年中小企业数字化转型城市试点工作的通知2025-05-09

- 2025中国互联网企业家座谈会在京召开2025-04-20

- 工业和信息化部副部长辛国斌:世界领先科技园区如何建?2025-03-31

- 『观点』把握“人工智能+消费”新机遇2025-02-18

- 数字经济驱动企业融通发展2023-05-17